J’avoue, ce fut plus fort que moi. J’y suis retourné!

Mardi dernier (29 avril), j’ai terminé ma journée de travail à 11h00. Et l’envie m’a repris de retourner voir la situation, à Maskinongé. J’ai bien sûr apporté mon appareil-photo, afin de vous en faire profiter. Cette fois, j’ai également pris quelques poses dans la municipalité voisine de Saint-Barthélémy.

Nous sommes sur le rang du Fleuve, à Saint-Barthélémy. À gauche, c’est le chenal du Nord du lac Saint-Pierre, dans les îles de Sorel. Et le panneau signale la possible présence, sur la chaussée, de… canards.

Depuis un pont temporaire, on peut voir l’extrémité ouest du rang du Fleuve. Je voulais tenter ma chance d’aller plus loin, avec ma bagnole, mais le tronc d’arbre, en travers de la route, m’a fait changer d’idée.

Ici, on voit bien ce que l’on appelle localement « la marée ». C’est composé de tout ce que l’eau peut transporter; paille des champs, petites branches, ou encore le tronc d’arbre de l’autre photo, tout cela est transporté par l’eau, et demeure échoué sur place quand l’eau se retire. De là l’expression « la mer de Mai vient chercher sa marée », sur le phénomène des mers de Mai, que je vous expliquais lors de ma première visite.

Nous sommes au quai de tourisme de Saint-Barthélémy. Cet endroit permet aux plaisanciers de mettre leur bateau à l’eau gratuitement. Sauf que pour l’instant, c’est le quai qui est à l’eau.

Toujours sur le rang du Fleuve, en roulant vers l’est, des panneaux temporaires indiquent le « danger » que peut constituer la présence d’eau sur la chaussée.

Celui-là ne laisse planer aucun doute.

Nous y voilà. Nous venons de quitter Saint-Barthélémy, et le chemin devient la route du Nord, du côté de Maskinongé. Lors de ma première visite, il n’y avait de l’eau que sur le tablier du pont. Juste après le pont, à droite, commence le chemin de la Langue-de-Terre. Je suis désolé, mais ma bagnole est trop basse pour me lancer là-dedans. Donc, retour vers Saint-Barthélémy.

Au lieu de prendre l’autoroute 40, pour atteindre Maskinongé, j’ai plutôt pris la voie de service sud, pour me rendre à l’observatoire des oiseaux migrateurs, que voici. Cet endroit est fréquenté par les amateurs de nature, qui viennent y regarder la migration printanière des canards, des bernaches et des oies. Lors de mon passage, malgré que l’eau soit toujours au rendez-vous, les migrateurs ont pratiquement tous déjà quitté vers le nord, attirés par les températures chaudes des semaines précédentes.

Ça, le reste de l’année, c’est une terre agricole. Mais avouez qu’à cause de la crue printanière, elle cache bien son jeu.

La grange, au loin, nous laisse un meilleur indice, cette fois.

Les terres, des deux côtés de l’autoroute 40, mais principalement au sud de celle-ci, ont été aménagées de façon à retenir l’eau des crues, afin de faciliter la migration des oiseaux. Une fois la migration terminée, et le niveau des eaux de la région revenu vers la normale, un système de pompes assèche les terres au niveau nécessaire pour l’agriculture.

Cette photo fut prise à l’extrémité est de l’observatoire, mais en regardant vers le nord-ouest. Le camion-remorque passe sur l’autoroute 40, vers l’est.

Bon, cette fois, c’est la voie de service qui est barrée! Voyons voir de plus près.

Je vois, dit l’aveugle! C’est le ponceau qui est défoncé. Sûrement un dégât de la crue, à moins que ce soit un problème latent qui vient tout juste de se montrer au grand jour. Cette photo permet de voir la composition de la route; une dizaine de centimètres de gravier, et du sable. C’est tout. Et ç’a tenu le coup pendant plus de 30 ans!

Autre vue des dégâts. Mais je dois être honnête, et vous dire que je n’aurais pas pu me rendre à Maskinongé par la voie de service de toute façon. Celle-ci se termine environ un demi-kilomètre plus loin, à la limite municipale de Maskinongé. Donc, encore demi-tour, afin de prendre l’A-40 vers l’est, et sortir à Maskinongé.

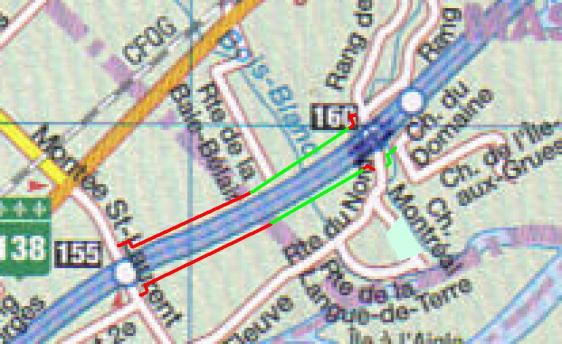

Selon les plans originaux, les deux voies de service (nord et sud, ajoutées en rouge sur la carte) de l’A-40 devaient se rendre à Maskinongé, et des courbes ont été aménagées à cet effet (aussi ajoutées en rouge sur la carte), mais elles furent jugées de peu d’utilité, puisque les terres agricoles y sont parallèles à l’autoroute, alors qu’elles sont perpendiculaires à celle-ci, du côté de Saint-Barthélémy.

Carte originale © MapArt (Atlas routier du Québec, édition 2005)

Il faut dire qu’à l’époque de la construction de l’A-40, il y a eu beaucoup de discussions, à savoir de quel côté de la rivière Maskinongé serait construit l’échangeur, chacun tenant à l’avoir de son côté de la rivière. Finalement, l’échangeur fut aménagé du côté est de la rivière, et les gens du côté ouest n’ont eu ni le pont du côté sud de l’autoroute, ni les voies de services leur permettant d’accéder à l’échangeur de Saint-Barthélémy, les deux ajoutés en vert clair sur la carte. Ils durent se contenter du vieux pont, situé du côté nord de l’autoroute, qui fut lui-même l’ancien pont du village de Maskinongé, au cours du XIXe Siècle, et déménagé sur son site actuel en 1927. Nous verrons plus loin des photos de ce pont, maintenant dans un état lamentable.

Ici, nous sommes sur le rang de la Rivière Sud-Est, à Maskinongé, à l’endroit où le pont du côté sud de l’A-40 toucherait terre, s’il avait été construit. On voit le courant dans l’eau qui traverse la chaussée.

En me retournant d’environ 120 degrés, par rapport à la photo précédente, voilà ce que l’on voit. Compte tenu de la dénivellation du terrain, cela crée une petite chute.

Voici un gros plan du « torrent » de la photo précédente.

Ici, la chute est plus prononcée. Cet endroit est un point de chute naturel lorsque survient une crue des eaux, parce que l’eau se déverse dans ce qui était le lit de la « petite rivière » Maskinongé, qui serpente un secteur que l’on appelle « Le domaine ». Le lit de la petite rivière est longé par le chemin de l’Île-aux-Grues, qui se rend vers le fond de la baie de Maskinongé, territoire reconnu – et revendiqué par plusieurs – de chasse à la sauvagine.

Les herbes sauvages retiennent parfois « la marée », que l’on a vu sur les premières photos, ce qui crée un effet de barrage. Par contre, il serait très dangereux de tenter de se rendre vers les maisons; les tourbillons, dans l’eau, de l’autre côté des herbages, illustrent que c’est la rivière Maskinongé, particulièrement profonde et quasi-torrentielle, en cette période de l’année, qui vous attend.

Une autre vue de l’effet de barrage.

Cette fois, c’est le courant de la rivière Maskinongé qui pousse l’eau par dessus la chaussée, créant un effet de chute.

La « chute », vue d’un peu plus près.

Ici, on voit les deux effets à la fois. À gauche, l’effet de barrage, et à droite de la route, la chute de l’eau. Vous l’aurez deviné, la rivière Maskinongé se trouve à gauche, sur la photo.

Nous sommes du côté sud du chemin du Domaine, face au viaduc qui mène au rang de la Rivière Sud-Est, qui lui nous conduit au village de Maskinongé, environ 7 kilomètres plus au nord. Vous ne le croirez peut-être pas, mais il s’agit d’une cabane à sucre.

Et voici le moyen pour se rendre à la cabane.

Voici donc le pont dont nous parlions tantôt, situé du côté nord de l’A-40, et qui fait le lien entre les rangs de la Rivière, Sud-Est et Sud-Ouest. La partie la plus à droite, sur la photo, est une extension qui fut ajoutée en 1927, lors de la reconstruction de l’ancien pont du village, fait de poutres triangulées. Celui-ci est fermé à toute circulation jusqu’à nouvel ordre, et rien qu’à voir la courbe, dans la poutre de soutien du bas, aucune explication supplémentaire n’est nécessaire.

Un zoom de la photo précédente. On voit bien la poutre verticale qui s’est rompue.

Suite à la rupture de la poutre, une inspection complète a été commandée. De là le sablage des raccords d’assemblage des poutres, et les inscriptions sur la structure.

Selon des résidents de l’endroit, des discussions auraient cours entre la municipalité et le MTQ qui, comme on le sait, vient de reprendre à sa charge l’entretien des ponts situés dans les municipalités de moins de 100,000 habitants, afin de déterminer si l’on réparera cette vieille structure plus que centenaire, ou si l’on construira un tout nouveau pont. Alors jetons un nouveau regard – peut-être le dernier – sur l’actuel pont P-04330.

Compte tenu des explications que je donnais dans ce billet, la situation qui prévaut à Maskinongé est plus longue qu’à l’habitude. Normalement, après deux semaines, l’eau se retire presque complètement, et reprend son niveau normal, en attendant les fameuses « mers de Mai ». Par contre, cette année, je ne serais pas surpris que les deux phénomènes se soient chevauchés, ou encore qu’ils soient survenus en même temps; les températures douces de la mi-avril ont certainement aidé les couverts de glace de certains lacs à descendre vers le fond, ce qui pourrait expliquer que la crue de cette année soit aussi soutenue. C’est dans les prochaines semaines que l’on pourra déterminer les causes exactes du prolongement des crues de 2008, selon le temps que mettra le niveau de l’eau à revenir à la normale.