Lors de son ouverture, et même avant, quand les politiciens ont « vendu » le projet à la population, l’aéroport de Mirabel devait devenir l’exemple à suivre par le monde entier, en ce qui concerne les terminaux aériens évolutifs. Encore chanceux que le monde n’ait pas suivi cet exemple. Le site est pratiquement à l’abandon, l’hôtel et l’aérogare sont vides, l’herbe pousse dans les fissures des stationnements, bref, c’est presque totalement désert.

Depuis ce qui est désormais le boulevard Henri-Fabre, le complexe aéroportuaire, au loin. À remarquer, la forme particulière des lampadaires, qui me font penser à ces espèces de cornets stupides, que l’on met à un animal qui sort du chez le vétérinaire, et qui l’empêche de se gratter.

La tour de contrôle, où plus personne en travaille depuis plusieurs mois déjà; tout le trafic est contrôlé depuis l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, autrefois connu – et toujours identifié par les gens – comme l’aéroport de Dorval.

Quand je dis que c’est désert, en fait, ça ne l’est pas tout à fait; les restes d’une bouteille de bière montrent qu’il y a eu présence humaine, dernièrement.

L’herbe pousse allègrement dans les multiples stationnements, qui sont barricadés, en grande majorité.

L’aérogare déserté, le long du boulevard Henri-Fabre, sur lequel il passe tout de même une voiture, de temps en temps.

L’entrée, barricadée, d’un autre stationnement.

Quand on regarde à l’intérieur du stationnement étagé, qui se trouve entre l’aérogare et le boulevard Henri-Fabre, on y voit des tuyaux qui tombent en ruines.

Ici, c’est le bâtiment administratif de l’aéroport Montréal-Mirabel, dont les surfaces, entre les fenêtres, ont été décolorées par l’action du soleil, et dont les bureaux sont probablement tous, ou presque, désaffectés. À noter, la présence d’un seul drapeau, malgré que l’on compte quatre mâts, devant l’édifice.

La passerelle, ici au-dessus du boulevard Henri-Fabre, qui permet aux gens (malgré l’absence de ceux-ci) de relier l’aérogare, le stationnement étagé, l’hôtel et l’édifice administratif, le tout à l’abri des intempéries.

Bienvenue à l’hôtel « Le Château de l’Aéroport Mirabel ». Avec une affiche semblable, vous ne trouvez pas que ça fait un peu « république de bananes »?

Pendant que je suis sous la passerelle, je vous montre, juste en-face de l’hôtel, l’entrée, elle aussi barricadée, du stationnement de l’aire des voitures de location. Certaines des compagnies affichées là-dessus existent-elles encore?

Voici la sortie du débarcadère de l’hôtel. Un peu comme c’était le cas à l’entrée de celui-ci, certaines parties du plafond du débarcadère brillent par leur absence, tout comme des lettres de l’affichage; il ne reste plus que le « t », au mot « hôtel ».

Un peu partout, le long du boulevard Henri-Fabre, et ailleurs, sur le site de l’aéroport, on voit des bouches d’aération, comme celles-ci. C’est parce qu’il devait y avoir, en fait, un terminal ferroviaire sous le complexe, afin de relier rapidement celui-ci au centre-ville de Montréal, terminal qui n’a jamais été complété, entre autres parce que le financement de la ligne ferroviaire n’a jamais été bouclé. Ces bouches servaient probablement à assurer une ventilation efficace de la gare.

Voici l’ancêtre des panneaux à messages variables, que l’on trouve sur nos routes. On peut voir des afficheurs comme celui-ci à quelques endroits, sur le site.

Quand je regarde la devanture de l’hôtel, j’ai l’impression d’être dans un autre monde; comme dans un film de série B, ou pire encore, dans les Sentinelles de l’air (Thunderbirds), cette émission de marionnettes d’une époque révolue.

Retour sur le stationnement étagé, pour constater que les coudes des tuyaux d’évacuation de l’eau de l’étage supérieur ont été débranchés, et rattachés à la conduite. Probablement que ce démontage se voulait temporaire.

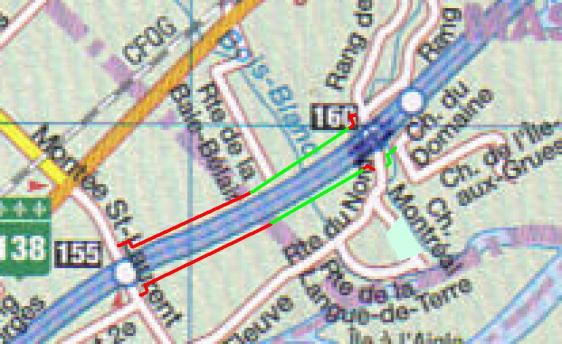

Voici le panneau qui vous saute aux yeux quand vous quittez le stationnement de l’hôtel, l’un des seuls à ne pas être barricadé. À l’origine, le panneau n’affichait aucun badge d’autoroute; ceux-ci ont probablement été ajoutés vers la fin des années 1980, lorsque le gouvernement fédéral a remis la route d’accès au gouvernement québécois, sauf celui dans le coin supérieur droit, qui est nettement plus récent que les deux autres, et qui fut possiblement ajouté suite aux travaux à l’échangeur A-15/A-50, il y a de cela quelques années seulement, ce qui explique que la partie en rouge soit beaucoup moins décolorée. D’ailleurs, on n’a pas cru nécessaire de remplacer l’inscription « Hull – Ottawa » par « Ottawa – Gatineau », comme ce fut fait sur tout le reste de la supersignalisation routière du grand Montréal.

Regardez bien ce panneau, car vous n’en verrez vraiment pas souvent, au Québec. Ce type de panneau, qui encourageait les usagers de la route à ralentir, était courant, dans ma jeunesse, mais a littéralement disparu avec l’accession au pouvoir du premier gouvernement péquiste de René Lévesque, en 1976. Celui-ci se trouve toujours là parce qu’il fut installé alors que le site était encore sous contrôle fédéral, tout comme la supersignalisation bilingue.

Un peu à l’ouest de l’aéroport, le long de l’A-50, l’entrée du site de quarantaine de l’aéroport, qui semble abandonné depuis de nombreuses années.

À voir l’état des lieux, il est possible de croire que l’aéroport de Mirabel, à tout le moins sous la forme d’un aéroport international, ne rouvrira plus jamais ses portes, tellement tout le site de l’aérogare semble abandonné. D’ailleurs, le tarmac est maquillé en piste de karting, l’une des pistes d’atterrissage est transformée en piste de courses, qui sert entre autres de circuit d’entraînement pour la conduite d’ambulances, alors que les usagers de l’autre piste d’atterrissage sont soit des pilotes de F-18 américains, qui se rendent à une base d’entretien, située sur le site, et qui atterrissent à l’aide d’un fil de fer, en travers de la piste, comme sur les porte-avions, soit des pilotes de chez Bell Helicopter, qui font parfois des manoeuvres à reculons, soit des pilotes de la firme Bombardier, qui essaient les CRJ-900, dont l’assemblage est fraîchement terminé, en simulant tous les problèmes imaginables, ou encore des techniciens de Pratt & Whitney, qui se rendent sur les pistes pour tester des moteurs, et tout ce beau monde doit composer avec les pilotes d’avions cargo, dont les bases sont toujours sur le site, et ceux qui font affaire chez Hélibellule, qui a construit une aérogare de 5 millions$, récemment. Le tout sans contrôleurs aériens sur place, puisque tout est dirigé depuis Dorval, et le fait que l’usine d’assemblage d’avions de Bombardier Aéronautique fut érigée sur le site de l’une des cinq aérogare supplémentaire, prévues aux plans, au lieu d’être construite dans la zone industrielle.

Encore une fois, un grand projet québécois (mais au départ, canadien, cette fois-ci) qui n’aura finalement pas respecté le concept original.