Un commentaire de Stéphane Dumas, un lecteur – et commentateur – régulier du blogue de Richard3, traitait de l’échangeur A-51/A-55, juste au sud de Richmond. De mon côté, j’ai toujours cru que la meilleure ligne pour l’A-55, si elle avait été construite en entier, aurait été de rejoindre l’A-51 à la hauteur de Windsor, un peu plus au sud. Les derniers arguments de Stéphane, à savoir des viaducs existants, et la courbe inhabituelle du chemin Keenan, qui longe l’autoroute, dans le canton de Melbourne, ont éveillé ma curiosité. Je me suis donc rendu, sur un coup de tête, au lieu dit, pour fins de constatations. C’est donc sous la pluie que j’ai dû me rendre à l’évidence; je devrai jeter ma théorie de Windsor aux poubelles!

Voici d’abord une vue du logiciel Google Earth, qui montre la courbe inhabituelle du chemin Keenan, ainsi qu’une partie dégagée, au nord-est de l’A-55. Je n’ai pas pu prendre de photo, compte tenu de la distance requise pour avoir une vue d’ensemble, ainsi que de l’heure tardive, mais un court corridor est effectivement dégagé (lire dynamité), et les arbres qui s’y trouvent sont moins nombreux, et beaucoup plus jeunes que ceux situés de chaque côté du corridor.

C’est difficile à voir, de cet angle, mais la ligne blanche, qui délimite l’accotement de l’A-55, en direction sud, tourne légèrement vers la gauche, alors que le parapet du pont, et le garde-fou métallique, continuent en ligne droite.

Ici, on voit mieux l’accotement plus large, et l’asphalte, étendu de façon à donner naissance à une bretelle vers la droite, puis qui reprend la largeur d’un accotement normal. C’est probablement à cet endroit qu’aurait été installé le panneau indiquant la fin de l’A-51.

Sur cette vue, prise en direction nord, on peut remarquer que le pont de la nouvelle chaussée est beaucoup plus court que celui de la première chaussée. Je sais, il pleuvait, et on voit mal. Attendez un peu.

Il s’agit de la même photo, mais sur celle-ci, j’ai fait des marques qui montrent la longueur des deux viaducs. C’est beaucoup plus évident, n’est-ce pas? Maintenant, allons voir cela d’en-dessous.

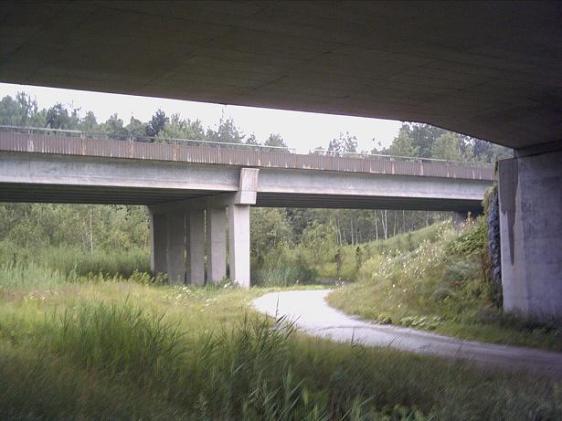

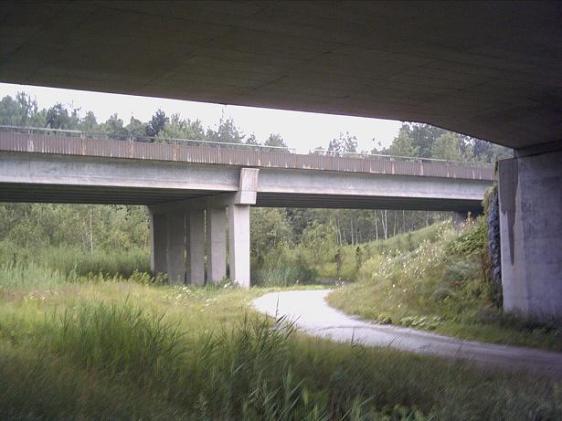

Voici, vu d’en-bas, le nouveau viaduc, qui a les dimensions d’une passe à chevreuils,…

…alors que le viaduc original est suffisamment large pour laisser passer beaucoup, beaucoup de chevreuils. En fait, il a toute la largeur nécessaire pour faire un superbe échangeur.

J’ai remonté le sentier, à l’ouest de l’autoroute, pour tenter de prendre une pose des deux ponts. C’est partiellement réussi; on voit l’empierrement du nouveau viaduc, par dessous l’ancien. Encore chanceux, la photo n’est pas trop brouillée; je me faisais littéralement dévorer par les moustiques, à ce moment-là.

À voir les nombreuses pistes, sous l’ancien viaduc, c’est certain qu’il y passe des chevreuils, entre autres animaux. C’est aussi à cet endroit que j’ai vécu le second épisode de la série « J’avais de belles chaussures ». Je vous garantis que je vais m’acheter des « bottes à vaches » dans un proche avenir.

Je suis sous l’ancien viaduc (en fait, je devrais plutôt dire le viaduc de la première chaussée, puisque les deux sont toujours fonctionnels), et j’ai pris cette photo, puis les deux suivantes, pour illustrer, « d’un angle différent », comme le disait si bien Gilles Tremblay, lors des belles années de la Soirée du hockey, à Radio-Canada, la différence de longueur des deux viaducs. Je suis près du pilier sud de ce viaduc,…

…je me tourne d’une trentaine de degrés vers la droite, pour prendre le terrassement de la nouvelle chaussée, sur laquelle passe des véhicules,…

…puis à nouveau d’une trentaine de degrés, pour enfin prendre l’extrémité nord du viaduc de la nouvelle chaussée.

C’est la même vue qu’au début du billet, toujours signée Google Earth, mais cette fois, j’y ai ajouté la disposition des lieux si l’A-55 avait été construite selon les plans originaux. En bleu, c’est le chemin Keenan actuel, avec sa courbe. En rouge, c’est l’A-55 actuelle, et en blanc, l’A-55 selon ce qu’elle aurait dû être. L’A-51 aurait alors été la partie en orange, située au nord-ouest de l’échangeur. Malheureusement, même si les municipalités, situées le long du tracé original de l’A-55, en demandaient vigoureusement la construction, ça ne passerait pas comme une lettre à la poste,…

…parce que la Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon (SCCNRS) a décrété que tout le territoire situé entre le chemin Keenan et la rivière Saint-François, y compris l’espace sous les viaducs, était désormais une aire naturelle, protégée et gérée pour la conservation. Même le sentier cyclable y est fermé! Vous imaginez la guerre, qui se tiendrait en ces lieux, si l’on tentait de ressusciter le projet de l’A-55?

La question que je me pose, c’est qu’une fois que les chevreuils sont passés sous l’A-55, ils vont où? Ils sont encerclés par le chemin Keenan. Je présume qu’ils doivent le traverser, et que c’est beaucoup moins grave que s’ils traversaient l’autoroute, parce que ce chemin est somme toute peu utilisé. Il n’en demeure pas moins que ma curiosité est allumée, maintenant. Je devrai faire des recherches, auprès des municipalités de la région, afin de savoir si d’autres travaux ont été faits, en vue de construire l’A-55, entre Melbourne et Saint-Albert-de-Warwick. Je pense particulièrement au boulevard du Conseil, à Asbestos, dont l’extrémité sud pointe presque directement les viaducs que vous venez de voir.

Je sens que je vais déterrer quelques squelettes, avec cette affaire…